-

الإثنين، 08 يونيو 2015 08:55

-

كتب بواسطة: adminkw

د. جمال الدين الفاروقي:

يعتبر القرآن من أبرز روافد العلوم والمعارف والثقافة منذ نزوله، لا تنتهي عجائبه ولا تنفد كنوزه، وهو يشحذ الفكر الإنساني ويدعمه ويحصنه بالإيمان والتقوى، وإن من السنة الإلهية أن جعل الله القرآن باقيًا إلى يوم القيامة، لكي يتمكن الإنسان الأخير على وجه الأرض من الاطلاع على ذخائره العلمية فيهتدي إلى سواء السبيل..

والله ضمن هذا البقاء الخالد، بينما لا نجد الضمان الإلهي لسائر الكتب السماوية، وإنما وَكلَ حفظها إلى الأحبار والرهبان في تلك الأيام، فحذفوا منها وأضافوا إليها وحرفوها كما سولت لهم أنفسهم، والضمان الإلهي الذي فاز به القرآن الكريم يستثمر للباحثين والدارسين دراساتهم في الكتاب المنزل.. وقد نزل القرآن على العرب وهم زعماء الأدب وأمراء البيان، إلا أنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولو آية واحدة، والتحديات القرآنية بهذا الصدد تظل قائمة باقية، والمعجزة في كلام الله تتمثل في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه.. والمقالة تسلط الضوء على الجوانب البيانية التي تكتنفها الآيات الكريمة في صياغتها المتقنة وصناعتها المحكمة، والتي تنطق بإعجازها الإلهي.

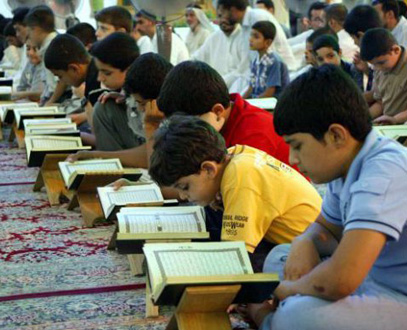

والقرآن هو الكتاب المنزل على النبي محمد " صلى الله عليه وسلم" لهداية الناس جميعًا، عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم وحاضرهم وباديهم، وكان من سنة الله تعالى أن يبقى هذا الكتاب مادامت السموات والأرض حتى يستطيع آخر إنسان يعيش على وجه الأرض التعرف بدين الله، والاهتداء إلى الصحيح الصالح الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة، والنبي " صلى الله عليه وسلم" عاش 23 سنة نموذجًا حيّا لتعاليم القرآن، ونجح في تربية أصحابه وتهذيبهم حتى صاروا أحسن أمة في تلك القرون، وقد قدموا للعالم رصيدًا فكريّا في العلوم والثقافة والحضارة، استمدوه من ضمن آيات القرآن وأحكامه.

ومن مزايا الكتاب المنزل أنه يحتوي على عناصر كثيرة للدلالة على إعجازه الذي يطمئن إليه المؤمنون ويزيدهم إيمانًا، ويتأثر به المتشككون ويقنعهم بعظمته وقدسيته، وهذا بفضل الإعجاز الذي يتمثل في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه، وعلى هذا الأساس توجه المسلمون الأُول بدراساتهم وبحوثهم نحو القرآن، ومن ثم ظهرت أنواع مختلفة من التفاسير، ومنها التفسير بالمأثور الذي أولى الاهتمام بما ورد من النصوص المعتمدة، فيتم التفسير على ضوئها. والنوع الثاني هو التفسير بالرأي الذي هو عبارة عن تفسير الآيات مستخدمًا الأدلة العقلية بجانب الأدلة النقلية.. ونوع آخر في هذا المجال هو التفسير الصوفي الذي يأتي تجسيدًا للطرائف واللطائف القرآنية التي يتوقف فهمها على المعنى الباطني للآيات، كما يزعم أصحابها، ويُعرف أيضًا بالتفسير الإشاري.

وفي العصر الحديث ظهرت بين المفسرين نزعة علمية في تفسير الآيات على ضوء ما يتم اكتشافه، كما تأثر عدد منهم بالاتجاهات الاجتماعية والأفكار الإصلاحية، بجانب الدراسات التي تصبو إلى إبراز التصور الفني للكتاب المنزل.

التفسير البياني

أما التفسير البياني الذي نحن بصدده الآن، فهو يتوقف على إبراز الجمال البياني الذي يتمثل في نظم الآيات، وإدراك وجوه التناسق بين الألفاظ والكلمات، وقد انجذب إلى جماله البياني حتى المنكرون في عهد البعثة المحمدية.. يدل عليه ما عبر عنه الوليد بن المغيرة حين سمع النبي " صلى الله عليه وسلم" يتلو القرآن فإذا به يقول: «والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وما يقول هذا بشر» (1)، وقصة إسلام عمر "رضي الله عنه" تبقى هي الأخرى دلالة على الجمال البياني للقرآن، والصحابي الشهير مصعب بن عمير الذي أسلم على يديه الكثير من الأنصار بالمدينة قبل أن يتوافد إليها المسلمون مع نبيهم، وهو يقول عن مدى تأثرهم ببيانه الفاتن: «فُتحت الأمصار بالسيوف، وفُتحت المدينة بالقرآن» (2). والنثر القرآني المسجع وعرضه البارع لا يضاهيه كتاب ولا تأليف، وهو بذلك مازال- ولا يزال- مظهرًا للإعجاز الإلهي الذي وجم أمامه العرب القدماء، وهم زعماء الأدب وأمراء البيان، وقد حاول بعضهم أن يأتوا بمثله، إلا أنهم ما بلغوا معشار عشره من حيث الفصاحة والبلاغة، وإلى هذه الحقيقة يشير العلامة سيد قطب بقوله: «كيف استحوذ القرآن على العرب، وكيف اجتمعوا على الإقرار بسحره»؟ (3)، ثم هو بنفسه يجيب عن هذا السؤال قائلا: إن السحر القرآني الذي ينبثق من صميم النسق القرآني هو الذي جعله يستحوذ على العرب.

والتحدي الإلهي المتمثل في الآية: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ الله إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (يونس: 38) يبقى تحديا على حاله بدون إجابة إلى الآن وإلى الأبد.. وانطباعات المفكر الأوروبي الشهير غوته (Goethe) تبلور مدى تأثير الكتاب المنزل حتى في قلوب المنكرين والجاحدين، وهو يقول: «حين يتصدى واحد لدراسة القرآن فإنه ينفر منه في أول أمره، إلا أنه لا يلبث أن يتأثر به، ثم نرى هذا الكتابَ يحيِّره أيما تحيّر، وفي نهاية المطاف يغلب عليه».

ومن جهة أخرى فإن التفسير البياني يتوقف إلى حد كبير على الثروة اللفظية للغة العربية التي قد بلغت أوجها من الرقي والازدهار وقت نزول القرآن، وذلك بعد تداولها جيلا عن جيل، واللغة العربية التي جاء بها القرآن لا تخضع تمامًا للترجمة إلى أي لغة في العالم، إذ لا يوجد بين اللغات المحلية والعالمية ما يحمل معناه مستلهمًا لروحه ومستوعبًا لعظمته، وجميع الترجمات القرآنية الموجودة في مختلف اللغات لدينا تنم عن هذا القصور البشري.. والله غالب على أمره.

وقد تصدى كثير من المفسرين منذ القدم للوقوف على جوانبه البيانية، وفي طليعتهم أبوعبيدة (210) صاحب كتاب «مجاز القرآن»، وقد أشار إلى مجال عمل هذا التفسير قائلًا: هو الحس اللغوي الفني والإدراك النقدي لطبيعة المعنى، والإحاطة بتاريخ العرب علومًا وشعرًا، والتوسع في مفهوم النحو.. والإمام الجاحظ (225) الذي كتب «نظم القرآن»، شخصية بارزة بهذا الخصوص، وكتاب «تأويل مشكل القرآن» لصاحبه ابن قتيبة عمل قيم كذلك، وجاء أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي (388) بعمله الجليل «النكت في إعجاز القرآن»، وكتاب «دلائل الإعجاز» للعالم الكبير عبدالقادر الجرجاني مشهور في التفسير البياني، وقد قطع الإمام الزمخشري (538) شوطًا كبيرًا في هذا المضمار بعمله القيم «الكشاف»، وكذلك ابن عطية الأندلسي بعمله «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، والعلامة أبوحيان (745) الذي ألف «البحر المحيط»، والإمام النسفي (1310) صاحب «مدارك التأويل»، والعلامة البيضاوي صاحب «تفسير البيضاوي».. كلهم أعلام بارزون في هذا المجال.

خطوات التفسير البياني

ومن المتأخرين في هذا المجال: د.عائشة عبدالرحمن الملقبة باسم «بنت الشاطئ»، وعملها: «التفسير البياني للقرآن الكريم»، وكذلك أستاذها الشيخ أمين الخولي، والمفسر الهندي المشهور العلامة حميد الدين الفراهي صاحب تفسير «نظام القرآن»، والأستاذ أمين أحسن الإصلاحي صاحب كتاب «تدبر قرآن» (أردية)، ومنهم د.محمد رجب البيومي صاحب «خطوات التفسير البياني»، ويرافقه في مسيرته د.حفني محمد شرف صاحب كتاب «إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق»، والشيخ محمد متولي الشعراوي له كتاب «من نبض الرحمن في معجزة القرآن».

ومن الجدير بالذكر في هذه المناسبة ما أشارت إليه د.عائشة عبدالرحمن في موضوعية التفسير البياني وأهمية النهوض به من قبل الباحثين والعلماء، وهي تقول: «لكل لغة روائع من آدابها، تعتبرها النماذج العالية لذوقها الأصيل، والمثل الرفيعة لفنها القولي، وقد عبرت الأجيال منا تتجه إلى نصوص مختارة من شعر العربية ونثرها، ونحن أصحاب الدرس الأدبي شُغلت الجمهرة منا بالمعلقات والنقائض والمفضليات، ومشهور الخمريات والحماسيات والمراثي والمدائح والغزليات ومأثور الرسائل والأمالي والمقامات، شغلنا بهذا ومثله عن القرآن الكريم، الذي لا جدال في أنه كتاب العربية الأكبر، ومعجزتها البيانية الخالدة» (4).

ويشير العلامة حميد الدين الفراهي بهذا الصدد إلى ضرورة وجود عمود رئيسي لكل سورة يبنى عليه معاني كل آياتها، وهو الركيزة الأساسية للاطلاع على الترابط المعنوي، وهو يقول: «العمود هو الشيء الجامع الذي به رباط السورة بأسرها، وهو أهم الأمور بيانًا» (5). وكان يقول بضرورة بناء هيكل البلاغة العربية على أساس ما ورد من روائع البيان في الآيات القرآنية، وكان له أسلوب خاص في تفسير القرآن، وكان يتدبر في القرآن متحررًا من الروايات التفسيرية والإسرائيليات، ويؤكد على ربط الآيات ونظم القرآن بوجه خاص، وكان يعتقد بأنه لا يمكن أن يكون كلام الله خاليًا عن النظم والترتيب، ويعتمد في تحقيق المفردات وتأويل الآيات على القرآن نفسه، وبعد ذلك على الأدب العربي، وخاصة الأدب الجاهلي.

والتفسير البياني إذن عبارة عن اتجاه خاص يهدف إلى فهم إعجاز القرآن وإيضاح نواحيه البلاغية بعيدًا عن شطط التأويل والأقاويل، كما يستهدف تذوق أسرار البيان بالنظر الدقيق لمدلولات ألفاظ القرآن، وعلى أساس التدبر الشامل للنظم القرآني الذي تلمح من خلاله المعجزة البيانية الخالدة، وينبغي إدراك وجوه التناسق والتشابه بين كلمات القرآن وألفاظه، ومدى توازنها وترتبيها، ومدى مناسبتها لما سبقها وما لحقها من الآيات. والمفسرون من هذا القبيل تعرضوا بدراساتهم لمختلف جوانب البيان والإبداع التي تضمنها القرآن، ومنهم من وقف على إعجازه البياني من حيث علم النحو والدلالة، ومنهم من نظر إليه من حيث علم الأصوات، وآخرون فسروه من حيث روعته الإبداعية، وقد أشبع القرآن رغبات هؤلاء وأولئك.

بعض ملامح التفسير البياني

وتتمثل هذه الرائعة في تركيب كلمات آياتها ووضعها في مكانها اللائق، والكلمات هي اللبنات الأساسية في بناء اللغة، وهي تمنح المؤلف القوة والجمال، ومجرد الخيال لا يغني عن المبدع كما لا تنفعه أفكاره ورؤاه إذا كان ضعيفًا في اختيار الكلمات ذات الرنين، بل أكثر من ذلك تحتل قدرة التعبير الطلق الصدارة في تقييم الأعمال الإبداعية، والاختيار الإلهي لكلمات القرآن ينبغي أن نستعرضه من هذا المنطلق، وهو لم يكن مجرد كتاب أدبي، بل هو أدب كله، لا يبلغ أدب الأدباء مبلغه من الحسن والجودة والجمال والتأثير، ولو بدلنا كلمة مكان كلمة لاختل النظام القرآني وتدهور نغمه، وعلى سبيل المثال: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ. فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ} (المدثر: 49-51)، وكلمة قسورة في الآية جاءت لمعنى الأسد، ولو وضعنا الثانية مكان الأولى علما بأنها أقرب إلى الأفهام، فإن التوازن بين الآيات يفسد، وتفقد الآية روعتها وجمالها، كما أن تركيب هذه الكلمات يعرض أهوال الحمر التي تحاول التخلص من قبضة الأسود.. وكل كلمة تلمع في السياق القرآني كما تلمع النجوم، هذا بفضل مناسبتها ووضعها في مكانها اللائق.

وكذلك التناسق والترتيب بين الكلمات: (السمع والأبصار والأفئدة) ورد ذكرها في سياق النعم الإلهية التي يتنعم بها كل إنسان، والآية الواردة فيها هذه الكلمات تبقى أوسع مجالًا للجمال البياني من حيث اللغة والعلوم، والله ذكر السمع في كل هذه الآيات في أولها، علما بأن حاسة السمع هي التي تعمل أولًا في الطفل الجنين، ولا يعمل العقل والفكر إلا بعد فترة من ميلاده، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الجنين يستطيع أن يحس الأصوات الخارجية، كما أنها وردت مفردة، وفي ذلك أيضًا سر من أسرار الخلق الإلهي، إذ إن الإنسان لا يستطيع أن يسمع أكثر من صوت واحد في الوقت الواحد، بينما يستطيع أن يرى أشياء كثيرة بلمح البصر، والفؤاد هو الآخر يحتوي على مختلف العواطف والمشاعر.

كلمات تنطق بمعانيها

وكذلك حتمية المعنى لبعض الكلمات القرآنية التي قد لا يوجد مثيلها في اللغة، مثل كلمة المطر والغيث، الأولى وردت في القرآن للدلالة على العذاب والأذى، أما إذا كان يريد به السقيا فإنه الغيث في البيان القرآني. والجوع والسغابة كلتاهما لمعنى واحد، إلا أن الأولى جاءت في القرآن للإشارة إلى العذاب.. ومن هذا القبيل كلمة اللب والعقل، وكلتاهما متقاربتان ومترادفتان في اللغة، إلا أن الأولى في السياق القرآني تدل على العقل الصافي المصدق لآيات الله والمنيب إليه في جوف الليل وبياض النهار، بينما مجرد العقل يشوبه كفر وتشكك وإنكار، وليس كل عقل لبّا، بينما يكون كل لبّ عقلا. وكذلك كلمات: جحد وأنكر، الأول (جحود) هو إنكار الظاهر، والثاني إنكار ما ظهر منه وما بطن.

التوازن العددي

وفي صدد ذكر بعض الكلمات يوجد تمام الانسجام بينها من حيث الواقع والوظيفة، وقد اكتشف الباحثون وجوه التوازن العددي بين الكلمات القرآنية الخاصة، للدلالة على الواقع الذي تجسده أو لإيضاح وجوه التساوي بين كلمة وأخرى، ومن هذا القبيل كلمات: الشهر واليوم، جاءت الأولى اثنتي عشرة مرة والثانية ثلاثمائة وخمسًا وستين مرة، مطابقًا للنظام الكوني لتحديد السنة. وكذلك كلمة الحياة ومقابلها الموت، كل واحد منهما ورد 145 مرة للدلالة على ضرورة الاهتمام بالموت وما بعده، كما يهتم الإنسان بأمور حياته. وكذلك كلمة الزكاة والبركة كلتاهما وردت 32 مرة، وسر ذكر الزكاة مصحوبة بالبركة واضح، إذ لا توجد البركة حين تنعدم الزكاة.

والتفسير البياني الذي يكشف النواحي البلاغية والنكت الإبداعية لآيات القرآن كفيل بتوكيد قدسية القرآن وعظمته، وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

الهوامش

1- تفسير ابن كثير- الجزء الرابع- ص 430.

2- اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر- ص 869.

3- التصوير الفني في القرآن الكريم- سيد قطب- ص 17.

4- التفسير البياني للقرآن- د.عائشة عبدالرحمن- 13/1 .

5- رسائل الإمام الفراهي في علوم القرآن- الدائرة الحميدية- ص 91.